中國古鎮,為何看嘉興

中國古鎮,為何看嘉興

2024年06月25日 10:01:09 來源: 嘉興發布 作者: 沈煥娉 吳夢詩

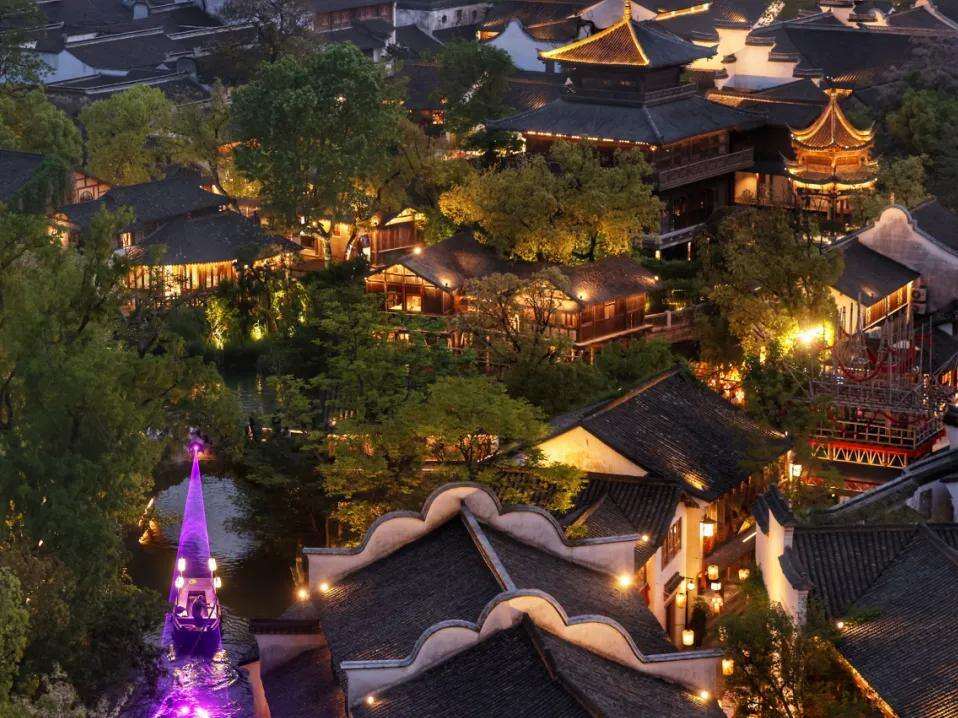

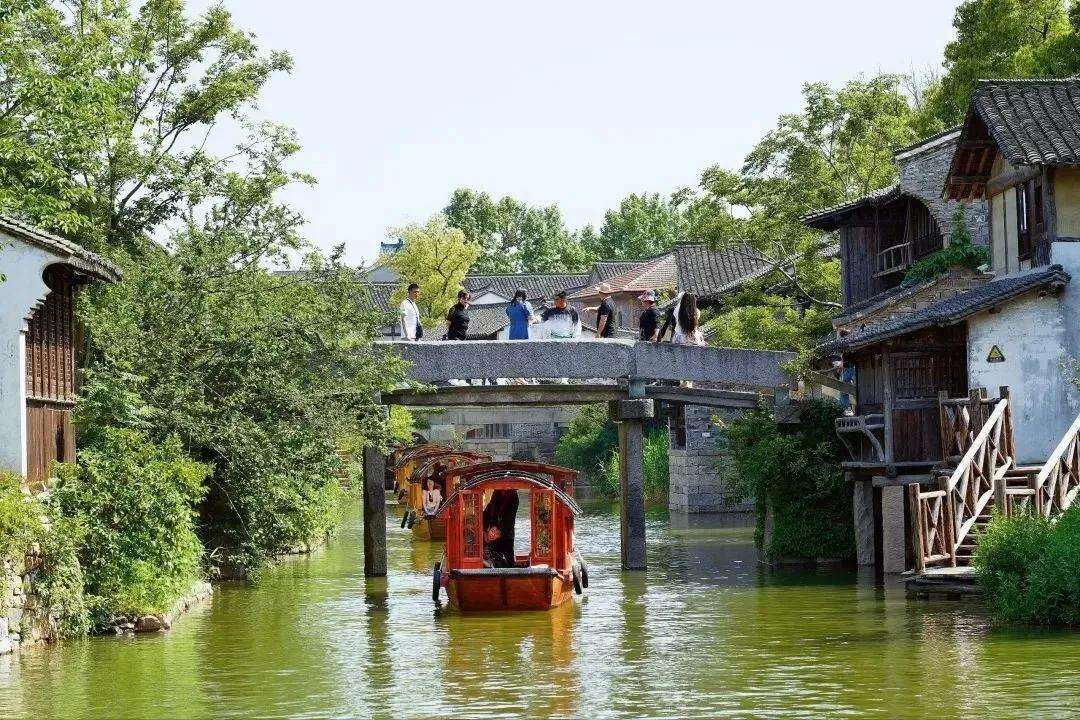

嘉興依水而生,因水而興。110公里長的大運河路段穿城而過,好似枕入母親的臂彎,奠定了嘉興“運河抱城、八水匯聚”的獨特風貌。近年來,嘉興深耕“中國古鎮看嘉興”品牌,從全市層面出發,構造頂層體系,保護古鎮歷史風貌,煥新古鎮文化基因。

串珠成鏈,構建“國際范”的全域格局

走進嘉興的各個古鎮,沿著美景一路向前,細細品味這里獨特的風情:烏鎮,一句“來過,便不曾離開”,道盡了世人對烏鎮的無限眷戀與贊美;西塘,“一座生活著的千年古鎮”,素有“吳根越角”之稱;長安自古繁華,唐代建鎮,水陸要沖,“一壩三閘”是古運河上的重要樞紐;在石門,可以感受馬家浜文化羅家角遺址7000年的歷史,感受豐子愷紀念館、緣緣堂中的漫畫意境。

嘉興古鎮具備得天獨厚的文旅優勢,數量之多、質量之高,在特色、知名度等方面都穩居國內第一方陣。要說有什么不足之處,那便是各個古鎮之間各美其美、各有璀璨,卻沒有實現美美與共。

2022年,嘉興以大運河為紐帶,成立嘉興市大運河文化帶古鎮發展聯盟,“串珠成鏈”、聯袂出擊,以烏鎮、西塘、濮院、鹽官為重點的“一核四鎮”發展格局,形成標桿古鎮、主力古鎮、潛力古鎮發展梯隊集群。

“‘中國古鎮看嘉興’品牌打造的一大用意便是打破這種現狀,讓古鎮建設形成規模化發展態勢,全盤梳理散落的文旅資源,自上而下整合資源,自下而上全面發力,掀起新一輪文旅項目投資高潮。”嘉興市文旅局相關負責人表示,“過程中,我們始終堅持古鎮開發‘保護與利用’‘單點與整體’‘個性與共性’的協同一體。”

推出“開往春天的幸福101”“運河拾遺”等10條共富風貌游線,成立休閑垂釣、農家樂、米酒等九大產業聯盟……嘉興串聯歷史街區、浙派民居等標志性場景,推動“村集體+村民+社會資本”有機融合,帶動沿線農民增收。

為提升旅游體驗,嘉興還在各個古鎮統一標識、統一內容、統一網絡,構建古城與古鎮相通、古鎮與古鎮相融的線上線下一體化旅游公共服務網絡。比如,精準布局旅游驛站,開通古鎮旅游公交專線,豐富“船游嘉興”線路,構筑通達便捷的古鎮游出行服務網絡;注重科技賦能,推進大數據、云計算等新技術運用,拓展智慧旅游發展空間,與攜程等頭部OTA深度合作,上線嘉興星球號和文旅線上旗艦店,打造一站式智慧服務平臺。

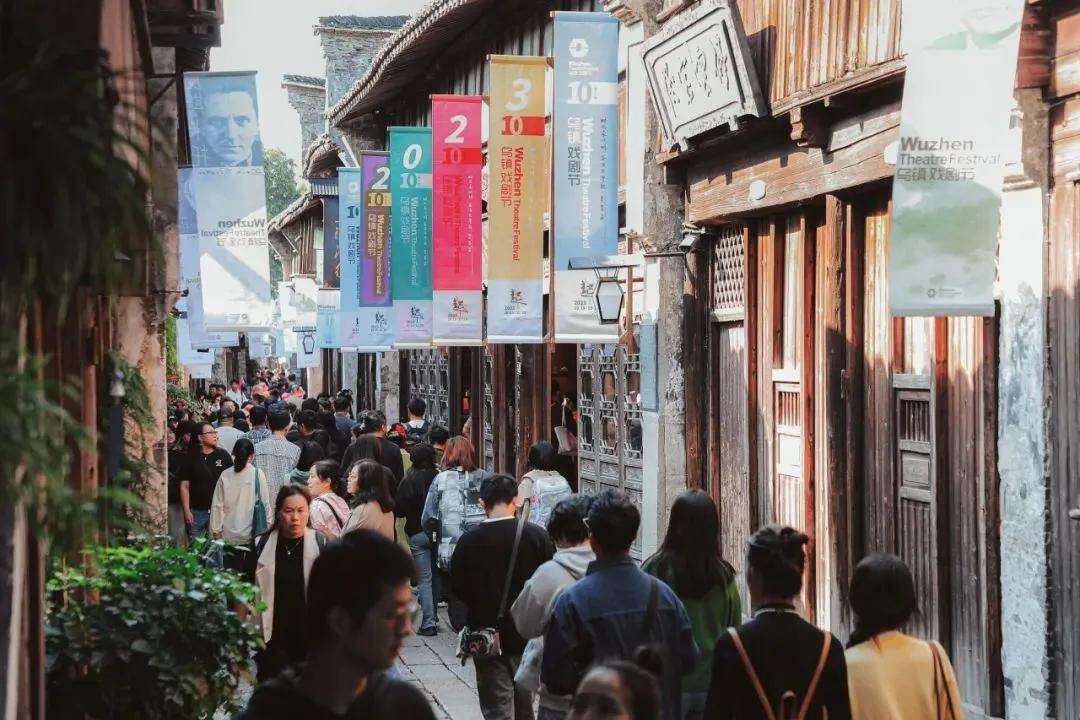

此外,一直以來,嘉興古鎮可謂“國際范”十足。烏鎮是世界互聯網大會烏鎮峰會永久會址,西塘被納入長三角生態綠色一體化發展示范區先行啟動區,兩者年最高接待游客量均已超千萬,并形成了烏鎮戲劇節、西塘漢服文化節等具有國際影響力的品牌效應。

共融發展,嘉興早已提供了可圈可點的樣板。“去年11月,2023世界運河古鎮合作機制會議在嘉興市南湖區舉行,借助這一契機,嘉興放出兩個‘大招’:與世界運河歷史文化城市合作組織簽署合作協議,發布‘中國古鎮看嘉興’古鎮地圖。以‘世界’之名,中國古鎮看嘉興,未來更可期。”該負責人說。

文化滋養,傳承生生不息的深厚底蘊

或許是那一句“俠之大者,為國為民”,或許是那一曲“滄海一聲笑”……今年三月,是特別的武俠月。因金庸先生百年誕辰,全國掀起一股武俠熱。而嘉興是金庸故鄉,南湖煙雨樓,新塍小蓬萊,還有金庸故居所在的袁花小鎮……處處都氤氳著一場“江湖”之約。

古鎮文化,歷來是文人筆下的詩意,也是嘉興歷史文化的精髓所在,它與大運河文化密不可分,兩者有機相融,正逐漸成為嘉興對外展示的招牌畫卷。

一直以來,嘉興深入解碼古鎮文化基因,加強紅色文化、運河文化、名人文化等的闡釋研究,謀劃推出一批具有運河文化元素和水鄉古鎮特質的文化形態。

歷史上曾有“十里長安”之稱的長安鎮,運河文化,就是這個鎮最重要的歷史文脈和文化基因。這里匯集了不少歷史街區,像是東街、中街、西街、慶寧街等,是千年歷史的見證。

其中最具代表性的西街寺弄區塊,兩條街沿街建筑大多是建于清末民初的木結構建筑,具有較高的歷史價值。85歲的老長安人嚴圣榮憑借記憶,手繪出了這個區塊的老宅分布圖。

在幾張A4紙上,他整齊地畫著線框,用平行的兩條直線代表街路,“街路”的南北兩側分布了上百個小框代表老宅,每個小框里寫著諸如“吳士林布攤”“徐家大宅”“方洪炳酒釀”等標注。這是嚴圣榮記憶里,西街寺弄區塊1955年前后各幢老宅的分布和用途。

“我10歲就住在西街,直到20多歲搬家,一直在西街走街串巷,太熟悉了。”讓嚴圣榮念念不忘的還有曾經遍布老街的那些“美味”。茶館是老街“味道”的重要象征,以前的長安老街上,茶館眾多,南來北往的船客在此聚集,如今,在修繕一新的西街上,茶館開始回歸。

對于老街,嚴圣榮太熟悉了,他深情地說:“老街變了,又好像沒變。變了,指的是老房子修繕了;沒變,是指老街的‘味道’沒變。”

這些年,嘉興把大運河文化作為古鎮發展的內核,疊加不同文化形態,實現古鎮“脫胎”不“換骨”、“舊貌”煥“新顏”。烏鎮從“景”出發,實現了從木心美術館到烏鎮戲劇節、再到世界互聯網大會永久舉辦地文化轉型;西塘在保留千年生活圖景的基礎上,主打漢服文化品牌重新喚醒人們對古典文化的記憶;新時代“重走一大路”、紅色“101”路城鄉旅游公交等串起海鹽澉浦步鑫生改革精神陳列館、桐鄉烏鎮茅盾紀念館、秀洲新塍嘉興地方黨史陳列館等古鎮紅色文化資源。

承接煙火,定義水韻江南的生活范式

古鎮真正地“活”起來后,又當如何避免陷入“千鎮一面”的窠臼?要知道,中國既不缺歷史,也不缺古鎮。

“來嘉興古鎮看什么?說穿了,就是深入剖析每個古鎮的肌理,感受這個地方與眾不同的煙火氣。”該負責人說,“每一個古鎮,都需要被走心地解讀,并表達其內涵。這就需要我們不斷深化產業融合,豐富業態結構,打造獨特的文旅IP,不斷‘引流’。”

產業融合,讓歷史感與時代感“古今碰撞”。

當烏鎮的木心美術館與石門的豐子愷紀念館、緣緣堂,澉浦的明代古城墻和海塘文化相遇,一條“古鎮+人文”的研學路線應運而生;當新塍的美食街遇上油車港的粽子、沈蕩的黃酒、王江涇的糖酥,去年五一假期開始,嘉興古鎮的這些美食已經被全國網友親身實踐過,多次上了熱搜;“日出萬匹綢”的濮院古鎮,融合時尚產業蝶變新生;自古得商貿之利的乍浦古鎮,做透海文化與民共富。

近年來,嘉興通過更新與活化并進的方式,發展新元素、挖掘新價值,通過場景更新、標識營造、服務增值,加快IP植入和資源導入,打造出獨具特色的文化產品和創意產業,賦予古鎮新的時代價值。

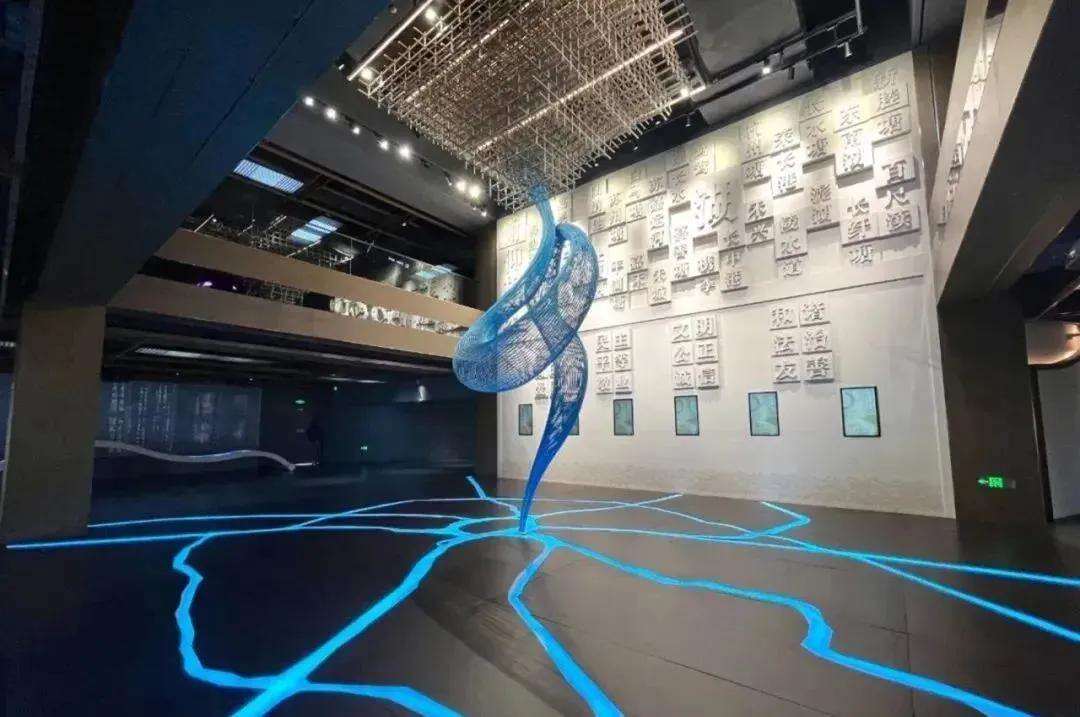

振興業態,讓傳統產業和新興產業“比翼齊飛”。去年1月,大運河數字詩路e站南湖體驗中心在運河畔的蘆席匯歷史街區啟用,以大運河IP作為核心理念,運用大量AR、VR、影像技術應用、3D模型展示等疊加融合等技術手段,打造出一座集展陳、公共服務為一體的數字化展館,接待游客超過5萬人次。

2022年起,嘉興正式將“中國古鎮看嘉興”品牌寫入政府工作報告,并組建工作專班,邀請專家學者開展古鎮旅游專題調研,深入挖掘和提煉不同古鎮的歷史功能、文化脈絡和地域特色,創新業態模式、產品供給、項目體驗,將農業、康養、體育、文創等鮮活業態深度融入古鎮發展,推出“運河人文品古鎮”“民俗非遺趣古鎮”“玩味國潮樂古鎮”“藝文大觀賞古鎮”“浪漫光影夜古鎮”等5個品類的古鎮旅游精品線。

“在古鎮開發利用上,我們還鼓勵運營主體提前介入,同步研究布局功能承載、業態設計等一系列問題,推動‘開發方式’向‘經營模式’轉變。”該負責人表示,如新塍鎮引入哲匠運營團隊開展“規劃-設計-運營”全過程協同,科學制定老街業態分布圖,強化“老建筑+新消費”“原場景+新體驗”等新形式導入,50%以上項目帶裝修和經營方案入駐,確保業態可持續發展。